昭和46年5月、私は極真会館本部道場の門をくぐった。23歳になる10日程前だった。高校を卒業し、本気で格闘技に汗を流すのが5年振りの私は、まるで水を得た魚のようにウキウキしていた

「強くなければいけない」

闘争心を持ち続けるためにも、私はいつの状態でも体力トレーニングは怠らなかった。

そして、柔道と空手の違いこそあれ、格闘技に流す汗は気持ちがいい。また思い切り体を動かせる、それは私にとって、とてつもない程大きな喜びであった。

しかし、絡闘技としての空手、それを考えた時、私は始めから自分のやっている空手に満足していたわけではなかった。

組手についても、いつも柔道で、信じられない程、大きな人間と対していた私には、体力的にも自信があったためか、未知なるものへの畏れはあったものの空手に対してのいわゆる一般的な恐怖を感じた事は少なかった。

特に当時の極真会館は、高い蹴りなど、派手な技が全盛であり、いわゆる業師こそが空手家といった風潮が強かった。(私も、だから始めは上段回し蹴り、それだけを馬鹿のように練習していたものだ。)だが、一担、両拳を上げるという簡単な受けを覚えてしまえば実戦ではそれらの技がどれ程有効か。もし、重量級の柔道家が蹴りに対する受けを覚えたら、今の空手でどうすれば勝てるのか。私の気持ちは晴れなかった。

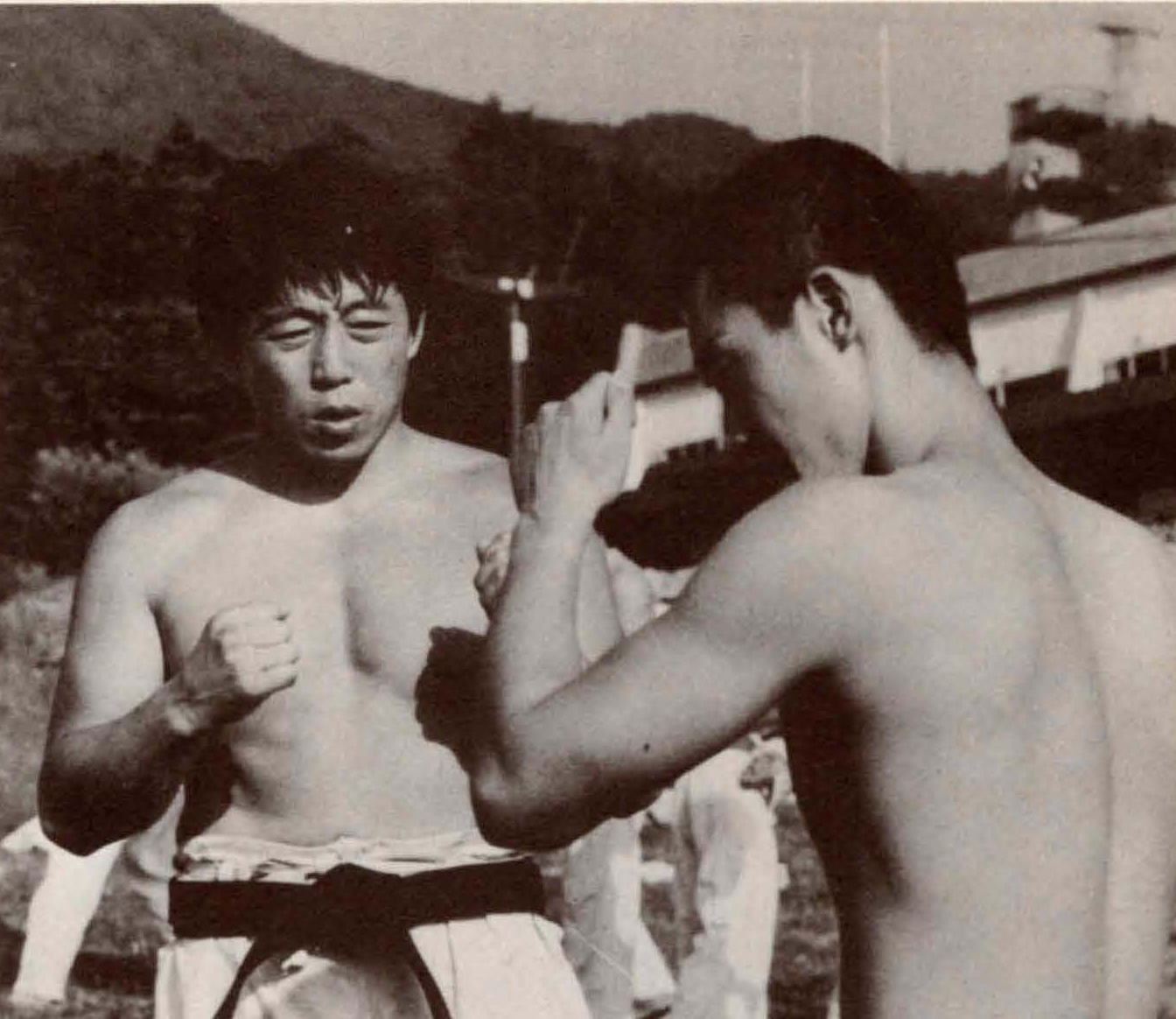

だから私は、現実の闘いでも最も有効だと思える技を自分なりに限定して、それらの技を主体に自らの組手を変えることにした。極真ルールで、そして実戦でも使える技、これこそが下段回し蹴りであり、関節蹴りなのだ。

そうはいっても空手で専門家になろうとしていたわけではない私は 、〝文武両道″を気取り、早稲田大学での学生生活もそれなりに謳歌していた。そんな私が、あるきっかけから、かなり真剣に空手に打ち込むようになったのだ。

その頃、私はアメリカに行きたいという夢を強く持っていた。アメリカに行って勉強がしたい!それは私にとって、人生の夢とでも言えるものだった。

それがひょっとしたら現実になるかもしれない。第1回世界大会をひかえ、第6回全日本大会で上位に入ればアメリカに行けるというのだ。そんなわけで、上位入賞するために指導員となり、私は練習に精を出すようになった。

第6回全日本大会は、私にとってラッキ ーな大会だったといえる。いくら空手に燃えたといっても真底から燃えたわけではなく、ただアメリカに行くための手段であったわけだから、試合場でも心中は中途半端であった。それでも試合では下段蹴り、関節蹴り、そして足払いを多用し、上位に進む事ができた。準々決勝で佐藤俊和先輩、準決勝では慮山初男先輩と当って 、決勝まで進んだ。

結局、決勝で佐藤勝昭先援に敗れるのだが、その試合場で対した時の佐腹先輩の形相の凄さは今でも頭に焼きついている。日頃から親しく兄弟のようにつき合わせていただいた私は、ただでさえベスト8進出は果たし、これでキップは手に入れたと思ったし、しかも相手は一番身近な先輩でもあり、なんとなく気乗りせず試合場に昇った。しかし私の自の前にいる先輩の、鬼でも殺しかねない表情に、勝負の厳しさを思い知らされたのだ。