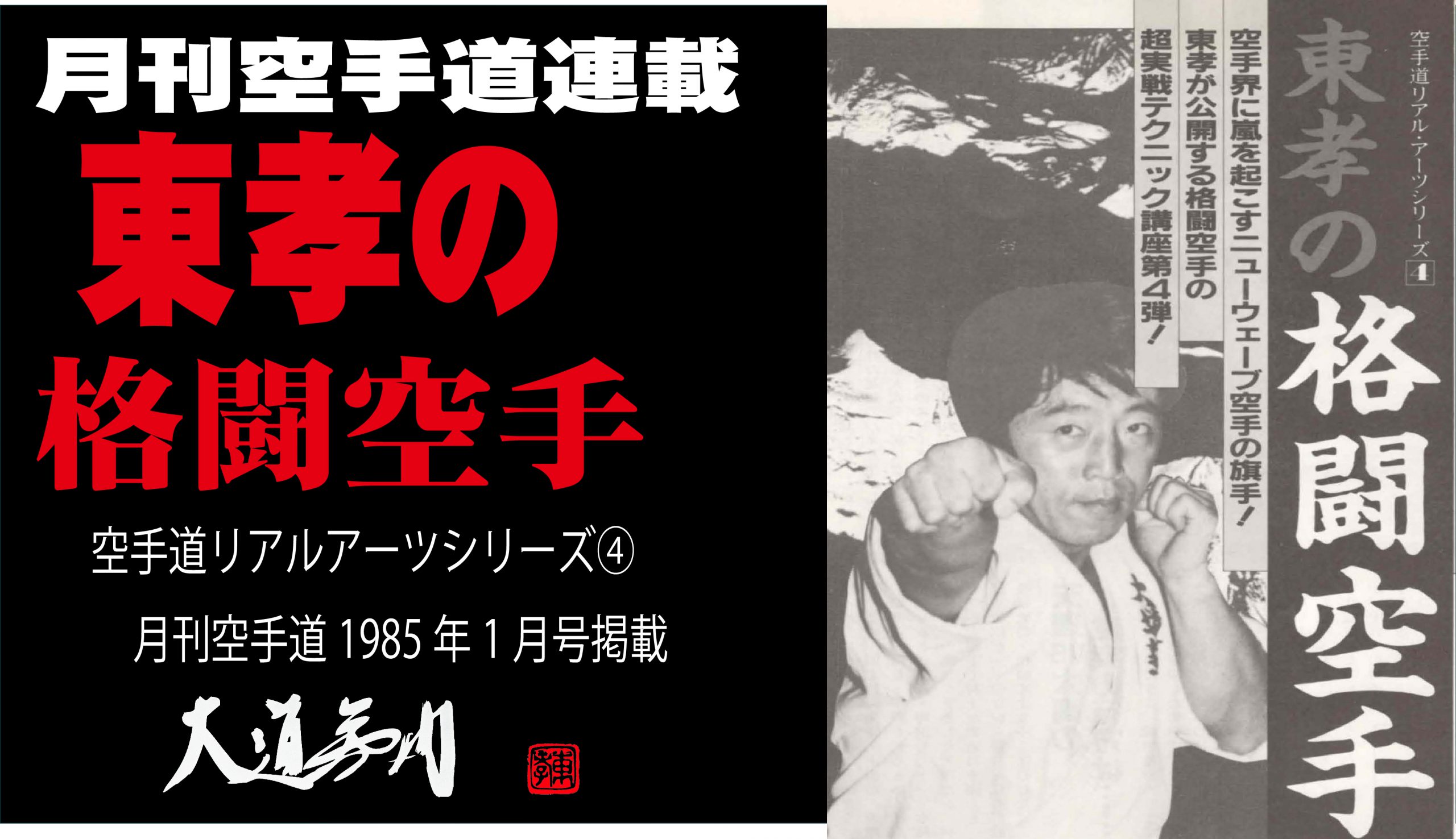

この対談は『月刊空手道』(福昌堂発行)1985年1月号に収録されたものです。肩書は掲載当時のものです。

解説・指導―大道塾代表・東孝 協力岩崎弥太郎、長田賢一

空手道リアル・アーツシリーズ 4

東孝の格闘空手空手界に嵐を起こすニューウェーブ空手の旗手!東孝が公開する格闘空手の超実戦テクニック講座第4弾!

格闘コンビネーション第二章

右のパンチからの連繋

アッパーによる仕掛け

今回はまず最初にパンチの打ち方について少々触れてみたい。「空手道」11月号の白鳥教授との対談の中でパンチについての話題があった。そこに「肘を上げて打つパンチの方がスピードがある」という記述があり、その点について若干誤解されている面があるようである。肘を上げたパンチの方が速いというの は、純粋に学問的な実験の話であり、まず前提としてパンチを出す時の足の踏み込み、腰の回転、体重の移動を別にし、 腕の筋肉の動きのみを条件にした場合の結果である。またパンチの軌跡についても水平、もしくは下から上にパンチを出すのが当然とされるボクシング(または顔を打つ格闘技)をあくまで対象にした場合での話である。

一つ簡単な例をあげよう。 ボクシングの練習でシングルのパンチングボールを打って反射神経や動体視力を鍛える方法 がある。映画「ロッキー」のシーンを思い浮べてくれればわかるだろう。あの場合ボクサーは肘を上げて回すように打っているはずである。なぜなら肘を上げておけばあとは腕の関節の屈伸のみでパンチを出せるからである。 肘を脇につけていてはパンチを打つ際、肘を脇から離すという筋肉動作も必要となりどうしても スピードが遅くなる。

以上のことから肘を上げたパンチとは いっても、肩を入れて上から下に打ちおろす力まかせのパンチが速いということでは決してないのだ。また、パンチは自分が一方的に打てばあたるというものではない。相手も両手をあげてガードするので打った方の肘が上っていては容易にブロックされてしまう。つけ加えるならば空手には蹴りもある。相手を上段へのパンチで誘っておいて中段へ蹴りを入れるという連繫も十分に考えられ、肘を上げたパンチでは防御の面でも脇がガラ空きになるという懸念もある。

このように格闘時におけるあらゆる条件を考えてみてもパンチは脇を締めて打つべきなのである。

さて今回紹介する右のフック、アッパーからの仕掛けは前回の右ストレートからの仕掛けと同様に、攻防中の相手の心身の空白を狙う事が肝要である。しかし この場合、前提として相手に接近している事が必要であり、またストレートと異なり体を振りながら飛び込む場合が多いのでカウンターを喰い易い。そのためより豊富な経験が必要となる。逆に自分がカウンターを狙う場合などはこれらのリスクを考慮しながらもそれらに見合うだけのダメージを相手に与え得るのも事実 なのである。