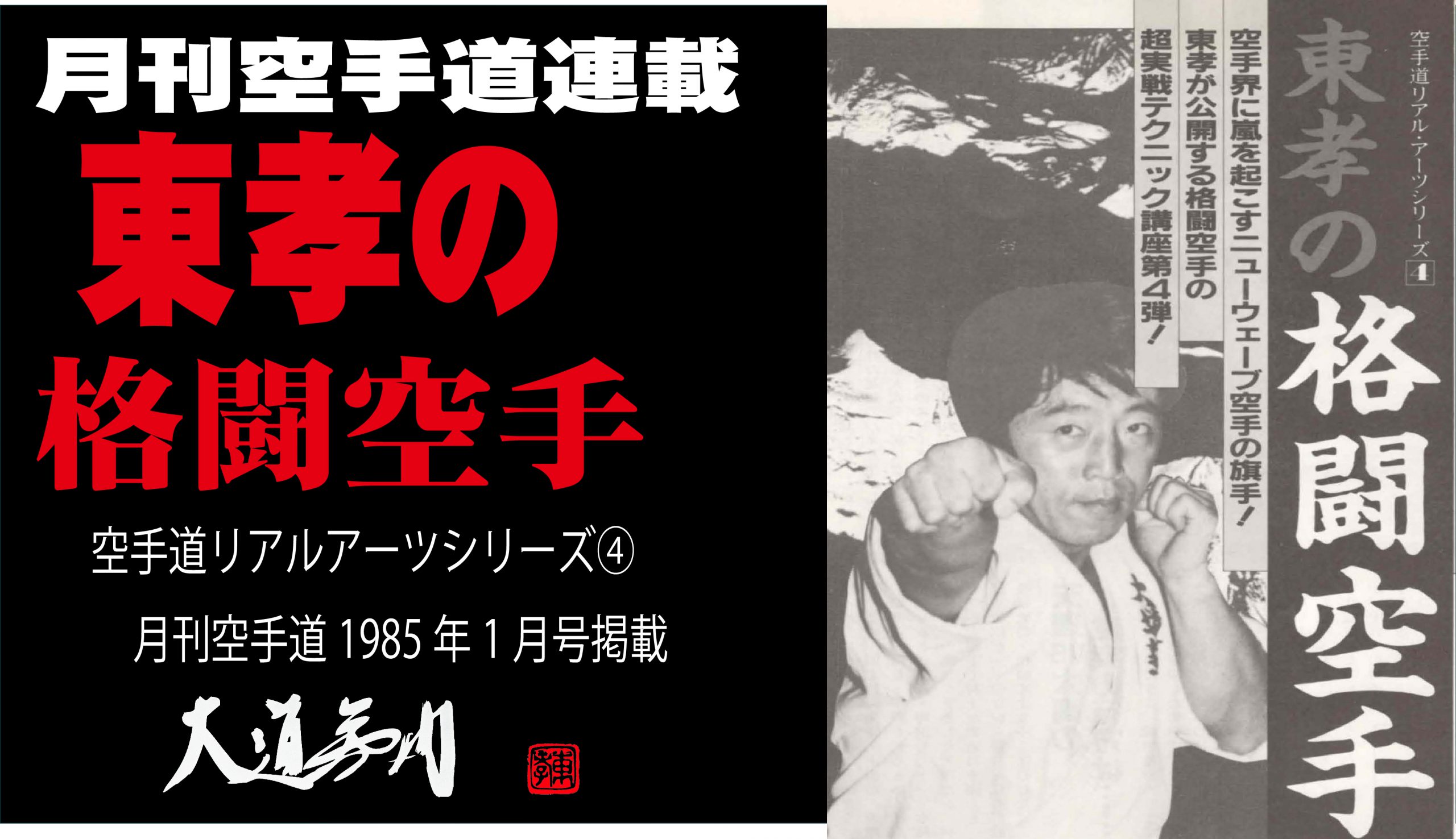

- 大道塾代表●東孝●

故三島由紀夫氏は最終的な日本人の支えは “刀” だけだと象徴的に言い切った。また国際教養主義者として国際連盟事務局次長を務めた新渡戸稲造氏は著書 「武士道」の中で、 武士道こそが日本文化の根底であると述べ、日本を世界に紹介している。

これらは極論であると言えば言えるが、しかしこれらに対して常識程度の知識しかない私にもある面理解できるような気がする。なぜなら欧米の倫理感がキリスト教を核にしていることと、一方日本人の倫理感が仏教と中世の封建時代に育まれた武士の常識、つまり武士道の影響を強く受けていることなどは一般常識として学んできたことだからである。

歴史的に「武士道」は、殺人集団としての武士階級が厳守すべき規律として生まれたといえる。 ただそれのみにとどまらず民衆教化の手段として儒教との融和があったり、社会維持のための暴力的側面に対する精神性の拠り所としてなど、種々の付加価値を伴いながら社会全体に関ってきたのである。

しかし私も「武道スポーツ」を標榜しているからといってこの武士道を現代に持ち出す気はさらさらない。なぜなら“死”に対する日常的関わりという点で武士道と武道は大きく異なるものであるからだ。

「武士 道とは死ぬ事と見つけたり」と山本常朝が「葉隠」の中で喝破しているように、武士道は究極的には死というものを前提として生み出された倫理感といえる。それはいかに 立派に死ぬか、つまり武士としていかに立派に生きたかということからすべてが始まっているのだ。

現代では武道といっても死を前提としているものがはたしてあるのだろうか。 あるとしたらそれはまったく時代錯誤だし個人においては狂人である。 武士道が死を前提としたのは、時代背景としてそこに日常的な死が存在したからこそ、必然的にそれを超える心構えが要求されたからである。 現代社会もある意味では弱肉強食の現実には変わりはないが、少なくとも死を前提にしているわけではない。 逆に“生” を前提とすることが現代文明社会なのである。

このように一つの観点から見た場合でも、武士道と武道はその形態が似ていながら、 似て非なるものである。 だから格闘技一武道といっても現代ではすべてルールによって“生” が前提とされているのだ。

- 武士道精神と武道精神の共通性

しかし武士道精神と武道精神には “死” 以外の部分で多くの共通性がある。 なぜならいうまでもなく現代の武道は武士道に含まれる様々な形態である武術を基にして発生したものだからである。 また理念的にはこの両者の精神性は、人を制するための技術追求の過程で、つまり闘争の中から多く生み出されたものだからである。

一つ例をあげてみよう。欧米から伝わった種々のスポーツと違って“武道”という 言葉には単なる勝ち負けではない精神性、道義性といえるものが要求されている。 これこそがある意味でいえば、 肉食を常とし 「強者=正義」という図式に慣れて、闘いを “勝ち” “負け ” の二義的なものと捉える欧米の格闘技観との大きな違いである。

歴史的に草食民族とでもいうべき日本人にとっては命あるものとの殺し合いは重大なことであり、その発展形態といえる武道にもその思考法は伝えられている。つまり 日本に生まれた武道には、 “Might is Right”(力は正義なり)という欧米の格言が端的に示すような「どんな手段でも勝てば正義だ」 という発想とは別に、人を制するという厳粛な事実に対する人間としての”謙虚 さ”“畏れ”が要求されているのだ。

そのわけは獣を殺して生活の糧を得てきた欧米人と異なり、我々日本人には腕力的闘いが非日常的であったからである。つまりそれは日本では歴史的に格闘が単なる肉体的な勝負にとどまらず政治的、 祭事的に行なわれてきたという背景を考えればわかりやすい。(古くは、日本書紀に記された當摩蹶速と野見宿禰の闘いは一説によれば、 国を賭けて闘うといった非常に政治的なものだったともいう。 今でも地方では祭りの時に相撲が行なわれることが多い。 また各武道の奉納試合なども多分に祭事的である) それ程に慎重な意味を持つものであるから こそ、闘いの後では互いにシコリを残さないためにも、正々堂々と闘うとか、相手の人格を認め合うという心構えが自然と要求された。 それは個人の内面においては「天に愧(は)じず」 とか 「恥を知る」 という言葉で表現されるような自己に対する誇りにつながっていくのである。これこそが武士道精神と武道精神の大きな共通性といえるのである。